microHUB+

Energieeffiziente und emissionsfreie Warenzustellung

Im Projekt microHUB+ entwickelten Expert:innen aus verschiedenen Fachrichtungen gesamtheitlich gedachte, energieeffiziente und emissionsfreie Lösungen für die Paketzustellung auf der letzten Meile.

Zustelldienste verzeichnen seit Jahren durch den Online-Handel und zuletzt durch die Corona-Krise ein rasantes Wachstum. Verteilung, Zustellung und Abholung von Paketen führen vor allem in den Städten zu einem hohen, zusätzlichen Verkehrsaufkommen. Speziell für die „letzte Meile“, d. h. die Auslieferung der bestellten Waren an die Empfänger:innen, werden daher nachhaltige, klimaneutrale Logistik-Lösungen benötigt.

Die Sendungen umfassen nicht mehr nur „klassische“ Pakete. Auch Pharma- und Drogerieprodukte und frische Lebensmittel, die eine spezielle Lagerung und Kühlung brauchen, machen einen erheblichen Teil des Warenaufkommens aus.

Das microHub-Projektteam [1] erarbeitete dabei innovative Lösungen für die Verteilung der Waren von kleineren, regionalen Paketzentren, den sogenannten microHubs+, bis zu den Endkund:innen. Ziel ist es, Logistikunternehmen in der Entwicklung nachhaltiger City-Logistiklösungen für die letzte Meile zu unterstützen und den Einsatz von Elektro-Fahrzeugen in diesem Bereich zu forcieren.

Energieautarkie und Null-Emissions-Logistik

Die zentrale Idee war die Verschmelzung verschiedener technologischer Innovationen zu einem neuartigen, skalierbaren und modularen Warenverteilkonzept, dem microHub+.

„E-Fahrzeuge allein reichen nicht – nur eine gesamtheitlich gedachte Lösung wird eine energieeffiziente und emissionsfreie Warenverteilung ermöglichen“, erklärt Andreas Krawinkler von Consistix GmbH, der das Projekt leitet.

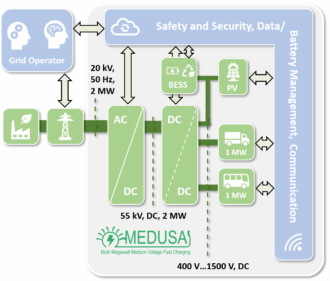

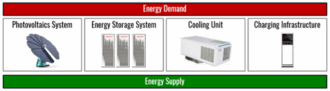

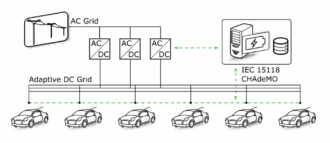

Je nach Fahrtanforderungen, Größe und Lage des Hubs wurden unterschiedliche Komponenten zur Lagerinfrastruktur kombiniert:

- Erzeugung erneuerbarer Energie

- Stromspeicherung

- nachhaltige energieeffiziente Kühlsysteme

- intelligente Ladeinfrastruktur

- digitaler Marktplatz

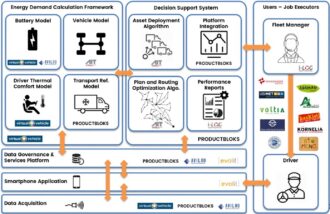

Die neuen Hub-Konzepte schaffen die Basis für optimierte Zustellstrategien und helfen, den komplexen Anforderungen im Pakettransport gerecht zu werden. Die Verteilung auf der letzten Meile und die Kombination von E-Fahrzeugen und Kühlung erfordern ein perfektes, synchronisiertes Zusammenspiel verschiedener Akteure und Parameter, um effizient, zuverlässig und wirtschaftlich zu sein.

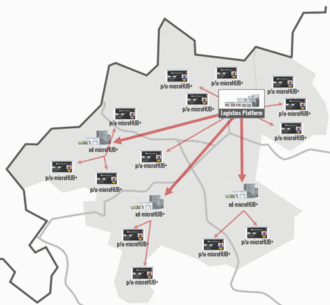

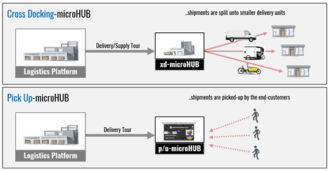

Schlüsselstelle ist eine logistische Infrastruktur, die geographisch nahe bei den Kund:innen liegt – die sogenannten microHubs+. Im Projekt wurden für diese drei unterschiedliche Profile (City-Hub, Medio-Hub und Micro-Hub) erarbeitet, die sich in Größe, Zustellmodalität, Einsatz und Anwendungsgebiet unterscheiden. Dabei können unterschiedliche Last-Mile-Zustellprozesse wie Pick-Up, Cargo-Bike-Zustellung oder e-Van-Zustellung – auch teilweise kombiniert – eingesetzt werden.

„microHUB+ versteht sich als „Werkzeugkiste“ mit vielen kleinen Bausteinen für die Zusammenstellung einer spezifisch zugeschnittenen, optimalen Lösung“, erklärt der Projektleiter.

Jedes Hub-Profil sollte einen möglichst hohen Autarkiegrad erzielen, um die Energie dort zu bündeln, wo sie benötigt wird. Ein wesentlicher Teil der Energie für Zustellung und Betrieb des Hubs sollten somit direkt am Standort produziert, gespeichert und verwendet werden. Das Konzept legte damit die Basis für eine hocheffiziente Null-Emissions-Logistiklösung.

Use Cases lieferten erste Ergebnisse

Die bisherigen Arbeiten zeigten bereits, dass eine leistbare, zuverlässige und nachhaltige Logistiklösung für viele Anwendungsfälle im Bereich der „letzten Meile“ umsetzbar ist. Hindernisse für eine stadtnahe und nachhaltige Zustellung können damit minimiert und der Einsatz von elektrifizierten Gütertransporten unterstützt werden. Die Ergebnisse und Use-Cases wurden in einem modularen Konfigurator gebündelt.

Im Zuge der Projektarbeiten zeigten sich noch zusätzliche Vorteile und Optionen der neuartigen Verteilzentren:

Einbindung von e-Bike-Sharing:

Ist ein Verteil-Hub in einer verkehrsberuhigten Zone positioniert, muss der Fahrzeugverkehr, gerade mit Transportern, reduziert werden. An diesen Stationen könnten lastentaugliche e-Bikes für die Abholung durch den Empfänger verliehen werden.

Community-Grid:

Da am Wochenende keine Lieferfahrzeuge fahren, müssen diese auch nicht geladen werden. Der weiter produzierte Überschussstrom könnte in dieser Zeit von anderen Verbrauchern (z. B. Gewerbebetriebe oder private Haushalten) in der Nachbarschaft genutzt werden.

Black-Out-Schutz:

Für temperatursensible Produkte, wie z. B. aus dem Pharmabereich, sind Vorkehrungen für Ausfälle bei der Kühlung gefragt. Die eigene Energieversorgung und -speicherung in den Hubs bietet hier die erforderlichen Sicherheitsreserven.

[1] Projektpartner: Consistix GmbH (Projektleitung), Johannes Kepler Universität Linz, neoom group holding GmbH,PRODUCTBLOKS GmbH, FEN Research GmbH, HP Projektentwicklung Pöcklhofer